Padiglione italiano

Intervista a Franco Purini

a cura di Stefania Suma

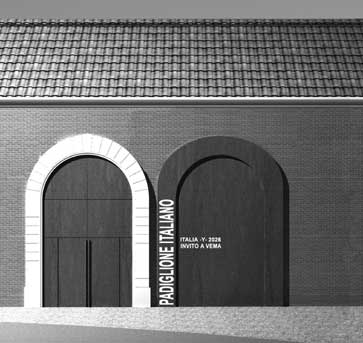

"Italia - y- 2026. Invito a Vema" è il titolo della mostra che Franco Purini ha curato per il Padiglione Italiano all'interno della X Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, diretta da Richard Burdett. Collocata tra Verona e Mantova, in coincidenza del punto di intersezione degli assi individuati dai corridoi ferroviari Lisbona-Kiev e Berlino-Palermo, Vema è una città nuova progettata da venti architetti o gruppi di architetti tra i trenta e i quaranta anni, i quali esporranno i loro progetti e le loro immagini di città nello spazio delle Tese delle Vergini.

Avatar, Pier Vittorio Aureli Dogma Office, Lorenzo Capobianco, Elasticospa+3, Giuseppe Fallacara, Santo Giunta, Iotti e Pavarani, Moreno-Laezza, Liverani + Molteni, ma0, Antonella Mari, Masstudio, Stefano Milani, Modulo4, Tommaso Monestiroli, OBR - Open Building Research, Gianfranco Sanna, Andrea Stipa, Studio EU, Alberto Ulisse, questi i giovani progettisti invitati a immaginare la città del prossimo 2026. E oltre alle loro architetture Vema ospiterà una serie di opere d'arte e di installazioni artistiche che vedranno impegnati a dare il proprio contributo per questa città del futuro, tra gli altri, artisti come Botto&Bruno, Elvio Chiricozzi, Bruno Di Lecce, Licia Galizia, Roberto Pietrosanti, Paolo Radi, William Xerra.

S.S. Questa singolare e importante occasione di progettazione di Vema va interpretata come un momento di riflessione sulla città contemporanea, che i giovani architetti invitati a partecipare all'esposizione sono chiamati a ripensare e rifondare mettendo in campo la forza inventiva e l'energia creativa delle proprie idee o vuole piuttosto essere un invito a compiere un atto insediativo radicalmente innovativo. In poche parole si tratta della trasformazione di ciò che è già o dell'invenzione utopica di ciò che ancora non è?

F.P. L'idea di far progettare una nuova città è motivata da diverse esigenze. La prima è quella di riaffermare la specificità dell'architettura italiana moderna, specificità rappresentata dal suo essere fondata in prima istanza su ciò che potremmo chiamare il principio urbano, ovvero sulla scelta di concepire il progetto architettonico in stretto rapporto con la struttura della città . La seconda motivazione è quella di progettare una città ideale che sappia ritrovare la medesima tensione che ha caratterizzato parecchie stagioni dell'architettura italiana - dalle ricerche quattro-cinquecentesche fino alle esperienze novecentesche delle città di fondazione pontine e alle nuove città siciliane costruite dopo il terremoto del 1968 -, una tensione in grado di dar luogo a un pensiero insediativo fortemente innovativo, che però tenga conto di quella atmosfera di tipo teatrale che caratterizza la nostra tradizione urbana. Tutto ciò nell'obiettivo di creare luoghi nei quali gli abitanti della città possano vivere in una dimensione superiore a quella della semplice normalità quotidiana, come osservandosi, per così dire, in una rarefatta e tesa condizione di autorappresentazione. Che è poi quella contemplazione idealizzante, tendente a una assolutezza spirituale, che troviamo nella Vicenza palladiana. E che c'è pure in alcuni spazi urbani di Sabaudia e di altre città della prima metà del secolo scorso. Ovvero una specie di combinazione di una condizione di forte concentrazione mentale, di un metaforico spostamento nell'ambito del sogno, di uno straniamento immaginifico che è poi quello tipico della cultura metafisica. Vogliamo recuperare proprio quello spirito, che è profondamente italiano. Ma questa città è anche una città utopica, vale a dire una città che intende riprendere il tema dell'utopia come proiezione in un altrove fatto di innovazione e di umanizzazione profonda della tecnica e delle sue risorse che sia però concreto. Tutto ciò rinunciando a essere semplicemente realisti e chiedendoci se davvero non esista, come diceva Ernesto Nathan Rogers, un'utopia della realtà , ovvero la possibilità di riuscire a produrre nella realtà stessa uno spostamento, uno scarto anche brusco verso un domani in cui la vita urbana sia migliore, più complessa e la qualità dei rapporti sociali più alta. Inoltre Vema è anche una città che ambisce a porsi come un'alternativa alla pratica corrente della città diffusa, tipica in particolare del nordest, dove le città si sono abbandonate a un modello di crescita tutto basato sull'aggiunta di case a case, di magazzini a magazzini, di capannoni industriali a capannoni industriali, di shopping mall a hopping mall e multisale, di piccoli giardini a parchi frammentari, in una specie di disseminazione indistinta. A questa procedura insediativa noi vogliamo sostituire la costruzione del nostro territorio - e del nostro paesaggio, che è il territorio stesso visto con gli occhi dell'estetica - attraverso episodi urbani finiti e circoscritti. E quindi alla città diffusa contrapponiamo un modello di città piccole, misurate, fisicamente delimitate, addirittura virtualmente murate, caratterizzate da una capacità organica di crescere fino al punto in cui la loro forma urbis si consolida. In questo senso Vema vuole anche esprimere una meditata polemica nei confronti della dissipazione territoriale alla quale si sono arrese le regioni del Nord.