Su Aldo

Rossi

Carlo Aymonino, intervista a cura di

Efisio Pitzalis

EP - Ora, una domanda provocatoria.

Nell'ultimo scorcio dell'attività progettuale, Aldo Rossi incarnava la figura

antonomastica della star: ripreso, ricopiato, scimmiottato da una moltitudine di

esegeti o di epigoni. Molti suoi progetti finali, più che di Aldo Rossi,

sembravano alla Aldo Rossi. Pensi che la consapevolezza di contare su nutrite

schiere di epigoni lo avesse indotto, similmente a De Chirico, a riprodurre da

sé i propri falsi d'autore? Oppure il fastidio verso alcune forzature imitative

lo aveva reso preda di un disincantato cinismo o, al contrario, di un

"aristocratico distacco"?

CA - Innanzitutto bisogna

considerare la ristrettezza di tempo. Pensa soltanto agli ultimi incarichi. Si

tratta di quattro o cinque insiemi di edifici da consegnare in due anni. Quindi

c'è un carico lavorativo incredibile, anche se devo dire che c'è un mistero nel

modo di affrontare una tale mole di lavoro, perché lo studio di Aldo non è come

quello, per esempio, di Zaha Hadid, con trenta persone impegnate al computer, o

di Foster, che ha addirittura tre piani di studio a Londra. Di fatto: lo studio

di Aldo, quello che ha portato avanti la Fenice e l'ha conclusa, alla fine è

costituito da cinque architetti. Quindi: questa organizzazione resta un mistero,

perché in fondo è sempre stato uno studio artigianale, certamente facilitato dal

fatto che, come hai notato tu, negli ultimi tempi c'era ripetizione assoluta.

C'era la trave di ferro che fungeva da piattabanda, eccetera eccetera... Era un

esercizio simile a quello messo in pratica, a suo tempo, da Koch a Roma.

Infatti, secondo una testimonianza di mio zio Marcello Piacentini, che ci aveva

lavorato, Koch elaborava i prospetti e poi diceva: qui un C5 (era una finestra),

qui un B10 (il portone): li montava ed era fatto. Non dico che il caso di Aldo

fosse proprio lo stesso, però sicuramente si trattava di un'artigianalitÃ

organizzata.

Peter Eisenman, intervista a cura di

Flores Zanchi

FZ - Cosa crede sia rimasto, per le

generazioni future, dell'opera di Aldo Rossi?

PE - Le dico cosa penso in generale. Se

Palladio non avesse scritto I quattro libri dell'architettura , noi non

guarderemmo i suoi stupidi edifici e se Le Corbusier non avesse scritto

Verso un'architettura , noi non presteremmo attenzione a quelle piccole

casette bianche, perché in Francia, allora, tutti costruivano piccole case

bianche.

Secondo me i libri trascendono l'architettura e credo che

L'architettura della città di Rossi, come del resto Complexity and

Contradiction di Venturi, trascendano l'opera costruita. I progetti di

Rossi, salvo rare eccezioni, una volta realizzati non erano così rilevanti. I

disegni erano densi di pensiero e di idee molto più dell'edificio e quanto i

suoi scritti. Dunque ritengo che per altri duecento anni leggeremo

L'architettura della città per capire questo nostro periodo storico, ma

non guarderemo le sue costruzioni.

Diane Ghirardo,

intervista a cura di Chiara Visentin

CV - Cosa

ha portato di sè Aldo Rossi in America? Uno stile o un nuovo modo di analizzare

la città ? Come era vista la sua teoria e come era vista la sua architettura?

Vernacolare, postmoderna, storicista o semplicemente una civile lettura del

fenomeno urbano nella sua realtà passata e presente?

DG - Rossi aveva già seguaci negli Stati Uniti ancor

prima che le sue teorie fossero comprese, solo il saggio di Moneo iniziò a farle

comprendere appieno. Di seguito, lo stesso fece il catalogo dello IAUS per la

mostra del '79. Il cimitero presentò un mondo dell'architettura completamente

alieno alla maggior parte dell'architettura americana del periodo. La

pubblicazione del cimitero fu seguita dalla rivista GA, che pubblicò le scuole

di Fagnano Olona e Broni, e altri progetti ancora, attraverso stupefacenti

fotografie. L'esplorazione degli elementi base del progetto - masse in luce o in

ombra, coni, colonne - esercitarono un enorme appeal . Io credo che

fosse in special modo per i disegni, straordinariamente seducenti, che parlavano

del ritorno della poesia verso l'architettura e dei nessi tra edifici come

oggetti grandi e piccolI nella città , di un'architettura non solo diagrammatica,

ma viva e colta. I suoi disegni erano elettrici: non si riescono a produrre

disegni come questi senza l'uso della memoria. Cosa offrì all'America Rossi? Fu

il ritorno alla storia che era stata, fino a quel momento, ignorata o

dimenticata per colpa del Movimento Moderno; chiese a tutti noi di guardarci

indietro, ancora una volta alla storia dell'architettura, ma non, come Venturi,

solamente sul piano formale, bensì attraverso la tipologia, la morfologia, ci

spinse a interessarci ad essa come sequenza di fatti urbani. Un approccio come

questo era ben evidente nel suo progetto del Cimitero, ma era presente, e ancor

più pregnante, nei disegni.

Daniel Libeskind,

intervista a cura di Roberto Dell'Orco

RDO - Lei

dice che l'opera di Rossi è caratterizzata da una specie di anonimato, ma le sue

opere sembrano essere sempre chiaramente riconoscibili

DL -

Certo, perché non è un anonimato formale. Si riconosce la firma di Rossi anche

nel più banale dei suoi edifici, un dettaglio, un muro, perché il suo non è un

anonimato della forma, è un riflettersi dell'anonimato della forma nella sua

personalità , è la profonda passione per una dimensione spirituale. E' ciò che lo

distingue dai suoi imitatori, dalle finestre quadrate e da tutto il banale

ciarpame di quel tipo. In Rossi conta la sostanza interna della architettura, la

logica con cui sviluppa la sua opera dal rilevante al banale. Il banale diventa

interessante quando tu ne riesci a vedere l'aspetto meno visibile, una

dimensione che cresce fino all'anonimato di cui dicevo, fino al non voler essere

architetto, fino ad accettare l'imperfezione della vita.

Spesso Rossi mi

diceva: "Io e te non dovremo fare gli architetti, avremmo molto più successo se

facessimo film o scrivessimo libri, o ancor più se non facessimo niente,

semplicemente vivendo". Aveva capito molto bene il problema della dimensione

caricaturale che l'architettura assume nelle riviste, portata nei media...

Renzo Piano, intervista a cura di Claudia

Conforti

RP - Tutto cominciò quando ad Aldo diedero il

premio Pritzker. Spinto da un impulso a cui non era estraneo l'orgoglio

nazionale, gli scrissi di getto due righe, congratulandomi con entusiasmo. Aldo

rimase un po' sconcertato, perché noi non ci conoscevamo: nel senso che non ci

eravamo mai incontrati, né scritti. E anzi molti ritenevano che le nostre

differenze espressive registrassero una contrapposizione personale. Non era

così, naturalmente. In seguito Aldo mi telefonò per ringraziarmi, e così

cominciammo a frequentarci, soprattutto a Parigi: pranzavamo insieme, veniva in

studio, gli chiedevo dei consigli.

Specialmente su come fare le finestre:

perché, lo confesso, io non sono mai riuscito a fare delle finestre convincenti,

mentre Aldo sapeva fare finestre perfette, bellissime! Naturalmente su queste

cose ci piaceva scherzare. Credo che in sostanza quello che ci univa, e che

rendeva i nostri incontri tutt'altro che episodici, fosse in primo luogo il

comune tratto caratteriale: quel che i francesi definiscono gentil mais

insupportable , cioè cocciuto, testardo; poi c'era anche quella sua

attitudine a smontare le cose. Anche io tendo a smontare le cose. Certo, le

smontiamo in modo diverso: Aldo smontava la memoria delle cose, la loro immagine

acquisita, fissata nell'immaginario, e lavorava su quella. Io invece smonto

materialmente le cose, come fanno i ragazzini quando smontano la radio,

riducendola in mille pezzi. Aldo invece smontava l'immagine della radio. Però il

procedimento è lo stesso: prima smontare l'oggetto, farlo a pezzi, poi

rimontarlo a modo nostro. C'era in noi questo comune atteggiamento dell'

artisan furieux , l'artigiano un po' pazzo, che ha bisogno di smontare

e rimontare appassionatamente gli oggetti per conoscerli e possederli...

Paolo Portoghesi

PP - In questi

anni a cavaliere del nuovo millennio è cresciuta la marea delle obliquità , il

culto della autoreferenzialità , l'indifferenza per il contesto urbano e la

voglia di meravigliare ad ogni costo con il virtuosismo tecnologico e l'abilitÃ

funambolesca nell'uso del computer. Eisenman, colpito dalla smania del

ciceroniano "repuerascere" (illudersi cioè di tornar bambini) teorizza ormai la

giungla come sfondo del proprio operare e progetta cicatrici e rocciose

emergenze ricavate nel ventre della terra, Frank Gehry, una volta attento

osservatore del vissuto di una America marginale, assorta nella sua poetica

quotidianità , si è specializzato nella creazione di aggrovigliate matasse di

fettucce metalliche che ricordano le lamiere contorte delle automobili travolte

dagli incidenti stradali. Zaha Hadid, uno degli ultimi acquisti dello

star-system, premio Pritzker per il 2004, continua imperterrita a realizzare le

sue noiose sculture inabitabili, ricorrendo all'aiuto di solerti ingegneri per

tenere in piedi strutture contrarie ad ogni logica costruttiva, necessarie di

rinforzi e riparazioni prima ancora di essere inaugurate come è successo per la

stazione dei pulmann di Strasburgo.

Assistere a questo spettacolo di

retrocessione e involuzione mascherato da vitale ripresa dei temi della

modernità , sarebbe stato penoso per chi, come Rossi, aveva contribuito alla

critica della modernità con raro equilibrio, conscio che c'era molto da salvare

nella sua eredità , purchè se ne superassero le illusioni e le false certezze.

Purtroppo è mancato in questi anni difficili il suo apporto critico, anche

se le ultime opere da lui progettate fedelmente portate a termine dai suoi

"giovani di studio" hanno continuato ad arricchire il panorama delle sue

esperienze e ci hanno consegnato una immagine del suo lavoro non come qualcosa

di concluso e di omogeneo ma come qualcosa di non finito, di aperto, di

irriducibile a una formula rassicurante. E qui c'è da dire che non ci convince

per niente la tendenza di alcuni dei suoi esegeti a contrapporre a una fase

purista fondativa e inattaccabile, una fase sperimentale arrischiata e meno

ricca di conquiste teoriche e di virtualità didattiche. Se la distinzione in

periodi della sua opera progettuale è del tutto legittima ed ha come suo

fondamento le riflessioni della "Autobiografia scientifica", una

contrapposizione qualitativa mi sembra fuori luogo e c'è da augurarsi che si

torni a riflettere sulle ultime opere come un lascito ancora in gran parte da

interpretare. E' proprio in esse, nella loro sapiente urbanità che si può forse

oggi trovare una risposta alla marea dilagante delle architetture anti-urbane,

una alternativa all'ottimismo solipsistico che così spesso degenera in

compiaciuto narcisismo,in una cultura della continua interrogazione.

Un

aspetto profondamente attuale della eredità teorica che Aldo ci ha trasmesso è

certamente il discorso sull'ordine e sul "teatro della vita"...

Fabio Reinhart, intervista a cura di Annalisa

Trentin

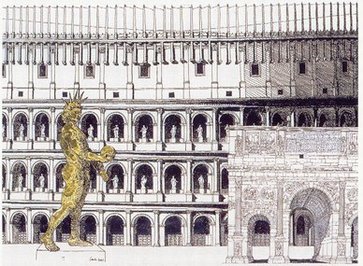

FR - La "Città analoga" nasce come opera

collettiva perché Aldo voleva che il modo di produrre l'immagine corrispondesse

alle idee che l'immagine stessa doveva esprimere. Pensò ai suoi ex-assistenti a

Zurigo. Noi abbiamo allargato la partecipazione a Eraldo Consolascio, con il

quale c'erano dei lavori in comune. Insieme abbiamo stabilito procedura e

tecnica. Si tratta di un collage di xerox, fotografato su pellicola e stampato

con una tecnica ottocentesca detta "Plandruck" a Zurigo e "gelatina" in Italia.

Misura 2 x 2 m.

Di comune accordo si è posto il primo punto fisso: dal primo

colpo d'occhio la composizione doveva apparire in movimento, disporre di un

motore e di un centro di rotazione. Poi si decise chi, o cosa, mandare in scena:

il territorio, le diverse forme d'esistenza della città , i solidi platonici,

oggetti d'affezione. Stabilito il "cosa fare", si passò al "come fare". Si

organizzò la struttura della tavola risalendo alla sera del terzo giorno della

Genesi: in basso sono le acque (testura ricavata da un manuale d'idraulica

dell'800) dalle quali emergono le terre (uno stralcio della prima carta

topografica svizzera); a quel frammento di rilievo prealpino si sovrappongono la

città reale (il rilievo tipologico di Como), la città della memoria (la Roma di

Piranesi), la città ideale (quella di Cesariano).

Non trovammo intesa circa

le immagini da attribuire al perno della composizione e al "motore primo".

L'accordo era solo di fondo: doveva essere "un che di polisemico". Per superare

l'ostacolo ci recammo a Milano. Quale incipit Aldo propose il viso androgino del

Davide di Tanzio da Varallo. Il trapianto di una nuova mano con l'indice rivolto

al centro della composizione lo liberò dalla testa di Golia e dall'identità . Ora

chi era? Un angelo? La Giovinezza? La Bellezza? Per il centro Aldo non avanzò

proposte, ma fu categorico: - Non può essere una architettura!...

Ettore Sottsass, intervista a cura di Davide

Vargas

ES - Stimavo molto Aldo Rossi, uno dei pochi

architetti italiani contemporanei che hanno un senso, una certa compattezza; si

diceva che fosse comunista o fascista, io trovavo invece che era un uomo di

grande sensibilità e di grande poetica.

Intanto veniva dalla "letteratura",

era laureato in lettere, aveva una cultura che andava al di là della cultura

tecnica spicciola professionale.

Per un architetto è già cosa abbastanza

interessante che la propria cultura vada più verso l'uomo che verso

l'ingegneria.

A parte questo, avevo visto un libro sull'architettura

popolare padana, architettura contadina, e questo mi ha fatto molto pensare:

Aldo Rossi era interessato a trovare una specie di noce di base nella gente e

riconoscere la qualità di una architettura, molto semplice, molto compatta,

molto legata al paesaggio, con attenzione.

L'architettura popolare è spesso

una speciale combinazione tra le necessità fisiche e il loro posizionamento

nell'ambiente, la cura dei materiali, una certa purezza o semplicità di

composizione che poi non è solo rintracciabile nell'architettura ma investe

anche le aie, i muretti, la stradina che arriva nel posto giusto e così via.

Un lavoro da architetto diciamo, e Aldo Rossi era molto attento a questi

procedimenti, a questi metodi.

Eduardo Souto de Moura,

intervista a cura di Antonio Esposito

ESM - Poi ci

fu un altro seminario, quello organizzato da Rossi a Santiago, al quale

partecipai insieme a un gruppo di studenti di Porto. Lavoravamo con gli

assistenti, secondo degli schemi molto rigidi, quasi monastici nella

organizzazione e nello svolgimento del lavoro, mentre noi portoghesi eravamo in

un momento di euforia rivoluzionaria. Così, assieme ai sivigliani, contestammo

tutto e demmo atto a una sorta di insubordinazione; volevamo discutere il

progetto direttamente con Rossi. Rossi arrivò, ben vestito, di ottimo aspetto, e

ci stette ad ascoltare, finché a un certo punto ci disse "Avete pienamente

ragione, ma a me non interessa. Ciò che mi interessa è che voi riusciate a

spiegare le vostre ragioni. L'unica cosa che importa in architettura è provare

di avere ragione. Io vi do ragione, ma voi dovete dimostrare di averla." Fu un

grande insegnamento che ha condizionato enormemente il mio lavoro.

Un'altra

cosa per me memorabile di quel seminario, fu la lezione che egli tenne

sull'architettura industriale, sulla sua mancanza di intenzionalità , sull'essere

quel che è. Rossi parlò un'ora e mezza con tre diapositive, con un rigore

assoluto; nella sala buia lui leggeva il testo con una piccola luce.

Tornai

carico da quella esperienza, convinto di poter osare; feci pure una ricerca

tipologica sulla città di Porto. Ricordo che parlai con Siza, a lungo, del

seminario e di Rossi e lui mi propose di fare, l'indomani, una lezione su Rossi

nel suo corso.

Così accettai e descrissi l'esperienza di Santiago e le mie

impressioni positive su quello che durante il seminario definivamo il sistema

"tipo-topo-morfo" per la relazione stretta tra la tipologia, il luogo e la

forma. All'epoca poteva essere una definizione con qualche senso ironico o

denigratorio, che oggi assolutamente non le attribuisco.

In quei mesi

cominciava a prendere forma il mio dramma: Siza e Rossi erano gli architetti che

apprezzavo di più e io capivo che non andavano d'accordo, sebbene si

rispettassero molto.